Liaison Énergie Francophonie, numéro 75, deuxième trimestre 2007, p. 30-35

Télécharger l’article dans sa mise en page d’origine (format pdf)

Depuis plusieurs années, les experts du climat nous avertissent de l’imminence d’une catastrophe climatique et énergétique. Peut-on l’éviter ? Quelles solutions s’offrent à nous ? Les technologies de séquestration du carbone fossile, les énergies renouvelables, le nucléaire sont les pistes les plus généralement privilégiées. Mais ne parier que sur ces technologies relève de l’utopie. Il est impératif de changer de paradigme énergétique.

Le constat

Les experts sont formels : pour éviter les risques de dérive incontrôlable et irréversible du climat, le monde doit diviser par deux ses émissions actuelles de CO2 liées à l’activité humaine (il faudrait atteindre des valeurs de l’ordre de 12 gigatonnes (Gt) de CO2 vers 2050). Si la tendance actuelle se poursuit, l’Agence Internationale de l’énergie [1] (AIE) prévoit une consommation mondiale d’environ 23 Gtep d’énergie primaire en 2050 (dont 80 % de fossiles) pour une consommation finale d’énergie (celle qui arrive aux bornes de nos maisons, de nos entreprises ou de nos voitures) de 15 Gtep environ contre 7,6 aujourd’hui. Dans ces conditions, les émissions de CO2, au lieu d’être divisées par deux comme le recommande le GIEC (encadré n°1), seront au moins multipliées par deux en 2050 ! Toutes les conditions pour déclencher la catastrophe climatique attendue sont donc réunies… Ceci est d’autant plus vrai que les deux énergies fossiles les moins émettrices de CO2, le gaz naturel et le pétrole, sont aussi celles qui possèdent les réserves les moins importantes. Selon toute vraisemblance, en 2050, la part du charbon deviendra prépondérante par rapport aux deux autres énergies et les émissions s’en trouveront encore renforcées.

Sans compter que la poursuite des politiques actuelles, malgré la forte augmentation prévisionnelle des consommations d’énergie des pays en développement qu’elle implique à l’horizon 2030, ne réussit pas à sortir les populations les plus pauvres d’Afrique subsaharienne et d’Asie de la situation de pénurie d’énergie presque complète qu’ils connaissent aujourd’hui.

De plus, l’augmentation rapide du recours au pétrole et au gaz naturel, non seulement dans les PED et les pays en transition, mais aussi dans les pays de l’OCDE, a toutes les chances de conduire à une tension croissante sur les prix de ces énergies et la sécurité d’approvisionnement, même si l’échéance des pics de production de ces énergies fait encore l’objet de controverses. Cette tension sur les prix du pétrole et du gaz, voire du charbon, aura des conséquences beaucoup plus négatives sur les PED que sur les pays riches. Enfin, et même si ces tensions restent contenues dans des limites acceptables, les investissements énergétiques nécessaires à la mise en exploitation des ressources, à leur transport, à leur transformation en divers produits énergétiques finaux pèseront très lourd dans les budgets (16 000 milliards d’investissements devraient être mobilisés d’ici 2030). Réciproquement, la tension sur les ressources, en suscitant des craintes sur la sécurité d’approvisionnement, renforce les risques de conflits entre les pays consommateurs et les pays producteurs. Là encore, les pays les moins développés ne disposent d’aucun moyen, ni économiques, ni politiques, ni militaires, de peser dans ces conflits.

Sommes-nous donc condamnés à cette vision apocalyptique ?

Non, nous disent nos ingénieurs et nos économistes, relayés par nos gouvernements : nous disposons de deux leviers complémentaires pour répondre à ce défi majeur.

Nous pouvons tout d’abord recourir aux technologies de substitution des énergies fossiles par des énergies qui ne produisent pas ou peu de gaz à effet de serre, comme les énergies nucléaires (de fission ou de fusion) ou bien les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse, géothermie, etc.).

Nous pouvons aussi développer des technologies de « réparation de l’atmosphère », au premier rang desquelles la captation et le stockage, pour un temps suffisant, du gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles.

En cumulant ces deux types de solution, avec des programmes de recherche vigoureux et des politiques industrielles ambitieuses, c’est bien le diable si nous n’arrivons pas à sortir de l’impasse sans remettre en cause notre – nécessaire – développement économique et social !

Mais les potentiels d’application au niveau mondial de ces technologies ainsi que leurs dynamiques de maturation et d’implantation sont-elles à la hauteur du défi ?

La réponse est manifestement négative. Prenons en exemple un scénario nucléaire [2] comme SUNBURN, programme international très ambitieux qui prévoit remplacer les centrales à charbon et à gaz par de nouvelles capacités nucléaires pour les besoins d’électricité de base. Au rythme des nouveaux besoins, il faudra prévoir le quadruplement de la capacité de production nucléaire dès 2030. Or, ce programme ne conduit, malgré son ambition, qu’à une économie de 10 % des émissions à cette date, alors qu’elles-mêmes auront progressé de 60 % à cette époque, selon les prévisions de l’AIE. Par ailleurs, un tel scénario conduit à l’épuisement des réserves d’uranium vers 2100, si le parc nucléaire n’est pas massivement reconverti à la combustion de plutonium, à travers l’adoption de nouveaux réacteurs dits de quatrième génération, encore au stade de la recherche et qui présenteraient des risques nouveaux de prolifération. Quant à la fusion, personne n’en attend le développement éventuel avant 2060 ou 2080, par conséquent trop tard !

Pour les énergies renouvelables, la situation est un peu plus complexe. Le scénario de l’AIE pour 2030 propose une politique ambitieuse d’augmentation de 80 % du recours à l’hydraulique, de 50 % du recours à la biomasse, et de multiplication par 5 du recours à l’éolien et au photovoltaïque. Il est certes possible de faire plus, en particulier du côté des agrocarburants de seconde génération [3] et obtenir ainsi une économie supplémentaire de CO2 de l’ordre de 1,5 Gt en 2030 par rapport aux projections de l’AIE, soit 5 % des émissions de 2030.

Reste la captation et le stockage du CO2 dans le sous-sol terrestre, une piste qui suscite beaucoup d’espoirs. Les technologies de séparation et de captation du CO2 des fumées des centrales existent déjà même si des progrès sont encore attendus. Mais le développement de cette filière bute sur la difficulté de trouver des sites de stockage proches des lieux de production. Dans l’état actuel des connaissances, seuls les puits de pétrole partiellement ou complètement épuisés offrent des possibilités sûres de stockage. Mais la carte de ces puits ne recouvre que très partiellement celle des moyens de production. Compte tenu de la durée de vie du parc déjà installé et des contraintes de distance entre les lieux de captation et de stockage, il n’est guère vraisemblable de dépasser 1 Gt de gaz carbonique évité en 2030, soit une nouvelle fois 3 % des émissions de 2030.

Le cumul de ces trois options – en faisant l’hypothèse optimiste qu’elles soient mises en œuvre simultanément sans rencontrer aucun obstacle, ni technique, ni économique, ni sociopolitique – n’est guère plus rassurant : nous parviendrions tout juste à stabiliser nos émissions de CO2 en 2030, à une valeur bien trop élevée (33 Gt), sans jamais pouvoir atteindre les objectifs de 2050.

Comment donc sortir de l’impasse ?

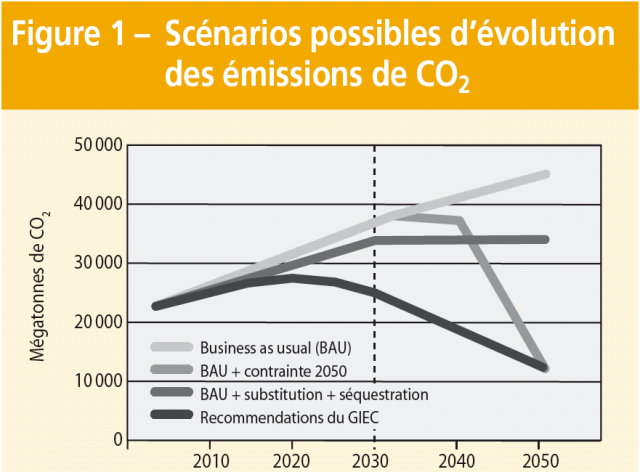

Que faire pour suivre une courbe d’émissions à la fois techniquement, économiquement et socialement plus vraisemblable (c’est-à-dire suivre le scénario 4 de la figure 1) ?

• Le scénario 1 correspond au scénario de l’AIE : nous ne changeons pas grand-chose à nos habitudes (BAU, Business As Usual) et les émissions de CO2 continuent à grimper de 60 % en 2030 de 100 % en 2050.

• Le scénario 2 montre ce qui se passera si nous attendons 2030 pour réagir : la demande mondiale d’énergie finale, et donc les émissions de CO2, continue de croître à une allure rapide jusqu’en 2030. Après cette date, il nous faudra respecter les contraintes de 2050 et donc diviser par trois nos émissions en 20 ans, dans un rythme manifestement insoutenable…

• Le scénario 3 montre la situation si nous décidons de ne rien faire pour diminuer notre consommation d’énergie tout en généralisant dès maintenant les techniques de substitution et de séquestration : les émissions se stabiliseront à 33 Gt vers 2030, mais ne diminuent pas. La poursuite de ces programmes au maximum de leurs possibilités au-delà de 2030 permettrait tout juste de maintenir les émissions à cette valeur malgré l’augmentation de la consommation mondiale d’énergie.

• Le scénario 4 permet de satisfaire aux recommandations de la communauté scientifique : pour relever le défi et diviser par deux les émissions en 2050, il faut parvenir à stabiliser nos émissions AVANT 2030 et bien en dessous des valeurs prévues par le BAU s(sommet de cette courbe).

Si l’imagination technologique de nos ingénieurs ne suffit manifestement pas à nous sauver de la catastrophe annoncée, c’est vers l’analyse de nos besoins d’énergie qu’il nous faut nous tourner. Sommes-nous condamnés en effet à voir la consommation énergétique mondiale augmenter au rythme annoncé par les prévisionnistes sur la base de l’histoire récente ? Existe-t-il des pistes pour un développement beaucoup plus sobre en énergie qui ne laisse pas au bord de la route la moitié de l’humanité ?

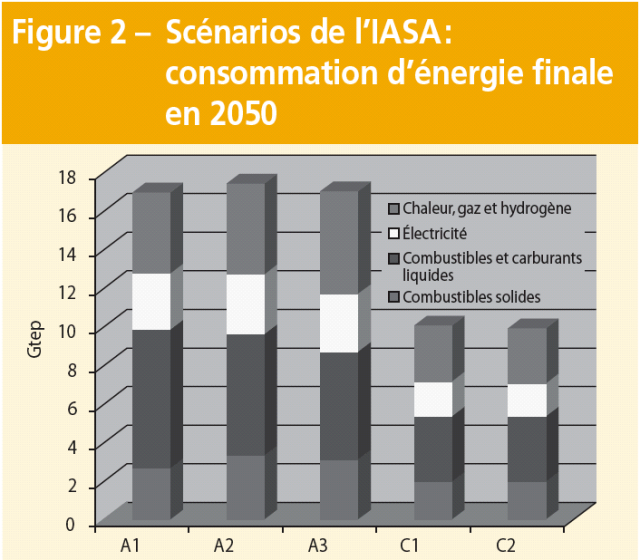

Ce sont les prospectivistes de l’énergie qui nous apportent des pistes de réponse. Quand on analyse leurs scénarios pour le monde, l’Europe ou la France, on constate de très grandes divergences entre les images qu’ils dressent des besoins d’énergie finale de l’humanité à moyen et long terme, par exemple en 2050. On en trouve une bonne illustration dans les scénarios que l’IASA a élaborés pour le compte de la Conférence mondiale de l’énergie (« Global energy perspectives to 2050 and beyond », World Energy Council) dont la figure 2 rend compte : 9 900 Mtep dans le scénario C2, le plus économe, contre 17 400 dans le scénario A2, le plus dispendieux.

Si l’on tient compte des différences de croissance économique entre ces scénarios l’écart atteint encore 5 000 Mtep entre les besoins d’énergie finale. C’est évidemment considérable. Cela se traduit par une différence de 7 500 Mtep d’énergie primaire, du même ordre de grandeur que la contribution actuelle au bilan mondial de l’ensemble des ressources fossiles.

Comment s’expliquent ces différences ?

L’approche classique du paradigme énergétique a été de considérer la question énergétique comme concernant uniquement l’offre, celle-ci devant répondre à une demande toujours croissante, aux meilleures conditions d’approvisionnement et de coût. À une croissance de la demande considérée comme illimitée devait correspondre une croissance similaire de l’offre : le progrès économique se mesure alors par l’augmentation régulière et illimitée de la production et de la consommation de charbon, de pétrole, de gaz, d’électricité… C’est l’esprit qui guide la construction des scénarios abondants en énergie.

Les scénarios à bas profil énergétique se fondent au contraire sur une compréhension fine des relations entre l’énergie et le développement. Ils privilégient la notion de mise à disposition de « services énergétiques » plutôt que d’énergie et s’intéressent aux déterminants de la consommation énergétique de ces services.

Les besoins de l’usager (ménage, entreprise, collectivité locale) ne sont en effet pas directement des produits énergétiques mais des biens et des services indispensables au développement économique et social, au bien-être et à la qualité de vie. L’obtention de ces biens et services nécessite une consommation d’énergie qui dépend à la fois de la nature et des caractéristiques des appareils de production et de consommation employés et des infrastructures dans lesquelles ces appareils sont utilisés.

En particulier, les infrastructures, qui ont des durées de vie extrêmement longues (souvent plus d’un siècle) déterminent pour très longtemps la nature des moyens susceptibles de rendre le service envisagé et les quantités d’énergie nécessaires à la satisfaction de ce service (confort thermique, mobilité, etc.).

La quantité d’énergie consommée pour un service rendu donné varie considérablement selon l’usage et l’appareil utilisé : quantité de combustible nécessaire pour obtenir la même température à l’intérieur d’un bâtiment selon que celui-ci est bien ou mal isolé ; consommation d’énergie selon le mode de transport pour un trajet donné ; consommation d’électricité pour le même éclairage selon qu’on utilise une ampoule à incandescence ou une ampoule fluo compacte, etc. Mais la quantité d’énergie primaire à mettre en œuvre, en amont de l’usage final, dépend aussi très largement de l’organisation du système énergétique, en particulier de son degré de centralisation. C’est particulièrement le cas pour le système électrique (encadré n°2). L’enjeu de la décentralisation des moyens de production, pour les rapprocher de l’utilisateur, est donc majeur.

Il est tout aussi nécessaire d’insister sur la question des infrastructures dans lesquelles les appareils qui nous rendent les « services énergétiques » sont mis en œuvre – urbanisme, logement, infrastructures de transports, etc. Le poids de ces infrastructures sur la demande d’énergie est en effet tout à fait déterminant, comme le montrent les deux exemples suivants. Le premier concerne la comparaison de deux villes de populations analogues : Atlanta, ville américaine type, à l’urbanisme étalé ; et Barcelone, ville latine à l’urbanisme ramassé. Cette différence de conception urbanistique se traduit par une consommation d’énergie moyenne de transport par habitant sept fois plus élevée à Atlanta qu’à Barcelone. Le second exemple concerne l’efficacité des différents modes de transport. Il est résumé dans le tableau ci-dessous extrait des comptes 2006 de l’environnement. Il indique le nombre de kilomètres parcourus en moyenne en France par un passager avec 1 kg d’équivalent pétrole, compte tenu des taux de remplissage observés pour les différents moyens de transport.

Ce tableau très éloquent montre à l’évidence que les infrastructures ont une influence déterminante sur la consommation d’énergie d’un service, souvent bien plus que les performances des outils qui les empruntent (par exemple, les écarts de consommation spécifique des voitures). Les erreurs de choix dans ces domaines ont donc des conséquences majeures, dans la durée, sur les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il en est de même pour l’habitat dont l’architecture et les mesures initiales de construction jouent fortement sur la consommation d’énergie de chauffage et d’éclairage et cela pour des périodes d’une centaine d’années.

Les scénarios sobres mettent aussi en relief l’importance, pour les mêmes niveaux de développement, de la recherche systématique de la sobriété énergétique et de l’efficacité énergétique des outils qui transforment l’énergie finale en énergie utile (pour la production des biens, les transports, le confort domestique, les services).

Il n’est pas nécessaire d’insister sur la sobriété énergétique individuelle : on conçoit bien en effet que la modification de nos habitudes quotidiennes de vie a des conséquences énergétiques non négligeables (température des appartements, déplacements de proximité en voiture, vacances outre-mer, etc.). Bien entendu cette sobriété a des limites qui nous sont bien souvent imposées par notre environnement [4]. On pense moins spontanément à la sobriété collective que peut entraîner l’organisation de nos villes, de nos quartiers (rues piétonnières, ramassages scolaires, commerces de proximité, etc.).

De même, l’efficacité énergétique de nos « outils », (consommation de nos voitures, de nos appareils électroménagers, etc.) est en général bien comprise comme un élément important du bilan de la maîtrise de la demande d’énergie puisqu’elle permet de fournir une même qualité de service pour une moindre dépense énergétique. D’autant que la très rapide dynamique du progrès technique s’applique à des objets dont les durées de vie sont souvent inférieures à 10 ou 20 ans. Reste « l’effet rebond », bien connu des sociologues : les gains d’efficacité sont souvent annulés par un usage plus fréquent ou plus intense de ces outils [5].

Résumons-nous

Les politiques actuelles fondées sur la poursuite d’un développement intensif en énergie et sur la perspective de solutions énergétiques de substitution ne sont pas à la hauteur des enjeux du développement ni à celle du défi climatique.

La marge de manœuvre essentielle est la maîtrise de l’énergie, avec ses trois composantes : la sobriété, les infrastructures et l’efficacité énergétique.

Quelles sont les conséquences pour l’action ?

Le diagnostic que nous venons d’établir a de nombreuses conséquences. L’une des principales concerne le jeu d’acteurs. En effet, si les marges d’action se situent principalement au niveau de la demande d’énergie, ce ne sont plus les producteurs d’énergie qui sont les premiers concernés mais d’autres acteurs de la société, les consommateurs, bien sûr, mais aussi les citoyens et leurs représentants, qu’ils soient locaux, territoriaux, régionaux ou nationaux, et les industriels :

• Les consommateurs, à travers leur comportement quotidien (confort, alimentation, déplacements) mais aussi dans leurs comportements d’achat de biens d’équipement.

• Les citoyens organisés et leurs représentants aux divers niveaux territoriaux responsables à la fois de l’organisation de notre vie collective, donneurs d’ordres principaux de nos infrastructures et responsables de l’aménagement du territoire.

Quant aux industriels, ce n’est plus tant leur responsabilité de consommateurs directs d’énergie à travers leur process [6] qui est en cause que celle qu’ils exercent en mettant à la disposition des consommateurs et des citoyens des outils plus ou moins efficaces sur le plan énergétique.

Les enjeux sont majeurs, bien entendu, dans nos pays riches, mais plus encore dans les pays actuellement en pleine phase de développement et qui mettent en place les infrastructures lourdes principales de leur développement. Les concepts de citoyenneté, de solidarité, de démocratie participative et de proximité devraient y trouver une place de choix.

Encadré n°1 :

Les recommandations du Groupe International d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC)

La recommandation du GIEC se traduit directement par une limite supérieure admissible de consommation des différentes sources fossiles : 3,9 Gtep (3,9 milliards de tonnes équivalent pétrole) si l’on ne consommait que du pétrole comme énergie fossile carbonée, 5 Gtep si l’on ne consommait que du gaz naturel et 2,9 Gtep si l’on ne consommait que du charbon. Si on utilisait un mélange de ces ressources, la valeur serait donc comprise entre les deux extrêmes (2,9 et 5 Gtep). Or, dans le bilan mondial actuel d’énergie primaire (11,2 Gtep), la consommation d’énergies fossiles atteint environ 9 Gtep – ce qui est déjà deux fois trop important.

(retour)

Encadré n°2 :

Organisation du système électrique et besoins en énergie primaire

En 2004, les pertes de chaleur de la production thermique d’électricité mondiale étaient de l’ordre de 2 200 Mtep et les pertes de transport d’électricité de l’ordre de 100 Mtep. Au total, le système électrique mondial, qui satisfaisait 16 % des besoins finaux d’énergie, était responsable de 6 % des pertes d’énergie primaire du système. L’ampleur de ces pertes tient principalement au fait que, dans la plupart des cas, la chaleur perdue par les centrales électriques thermiques n’est pas récupérée pour d’autres usages. La cogénération, c’est-à-dire la production simultanée d’électricité et de chaleur à partir d’un combustible, conduirait par contre à des rendements d’utilisation du combustible bien meilleurs, de l’ordre de 75 à 80 % (contre 35 à 50 % en génération simple d’électricité). Mais cet usage n’est possible que si des concentrations urbaines ou industrielles suffisantes se trouvent à proximité des centrales et peuvent utiliser cette chaleur. La centralisation des moyens de production d’électricité qui a caractérisé la deuxième moitié du XX° siècle a pratiquement exclu cette possibilité. En effet aujourd’hui, les sites de centrales thermiques nucléaires ou fossiles produisent pour la plupart de 1 000 à 4 000 MW d’électricité et donc de 2 000 à 8 000 MW de chaleur (les besoins de chauffage de 200 000 à 1 million de ménages). Cependant, des considérations d’environnement et de sécurité conduisent à les éloigner de plusieurs dizaines de kilomètres des conurbations importantes – ce qui rend difficilement envisageable le transport de la chaleur (l’éloignement provoquerait des pertes considérables).

(retour)

Global Chance

Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992

Global Chance

Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992